当院の手掛けた長期症例

自分は41歳の時、歯科の世界から大きく方向転換して臨床心理学を学び始めました。

それまでの30代半ばから40代までは「CDC(Congenial Dentists Club)」という勉強会に所属していました。

CDCは日本で長い歴史をもつ勉強会で、2010年4月にはCDC50周年記念講演会が一橋記念講堂で開催されました。

今回ご紹介する症例は、院長紹介で記載しましたが、CDC50周年記念講演会の講演会の壇上で自分が当時発表したPrologue ~予防 この奥深きもの~の続きとなります。

この時の発表内容は、治療が終わり、メンテナンスに入り、経過を追っていくと、必ずしも誌面にあるような順調な経過を追うというものではなく、少しずつ歯周ポケットが増えていったことに着目した内容でした。その際、一般的な歯科治療の在り方とその原因についての問題定義をその講演会ではしたので、ご興味がありましたらご覧ください。

一般的な歯科治療では、むし歯や歯周病の治療を終え、被せ物を装着するとそこで治療終了となる医院がほとんどです。経過を追う歯科医院はごく僅かなのですが、歯科学を追求すればするほど、治療後数年、あるいは十数年、どれだけの期間、問題なく経過が終えたのかが気になるようになり、「自分が手掛けた症例を長持ちさせたい」という想いが強くなっていきます。

この症例は治療開始から21年が経過しております。「5年や10年程度であればノートラブル」という症例は数多く見られるものの「21年」という長期にわたる症例は非常に少ないと思われます。

今の歯科界は「今時点での審美追求」「今時点での噛めるインプラントの追求」ばかりが主流になっていると思われ、「患者さんと共に歩む長期的な維持」という考えはあまり重視されていないように思われます。このホームページのリニューアルに際し、「長期経過・長期維持の大切さ」を伝えたく発表することにしました。(令和7年1月記)

(大きな画像で見られるPCでの閲覧を推奨します)

-

STEP1

開業して2年目に来院された25歳の女性です(術者年齢32歳)

右下奥歯が痛むことを主訴に来院されました。

重度の歯周病とむし歯がおわかりいただけると思います。

ここまで重度なのは初めてで、どのような治療をしていくべきか深く悩みました。 -

STEP2

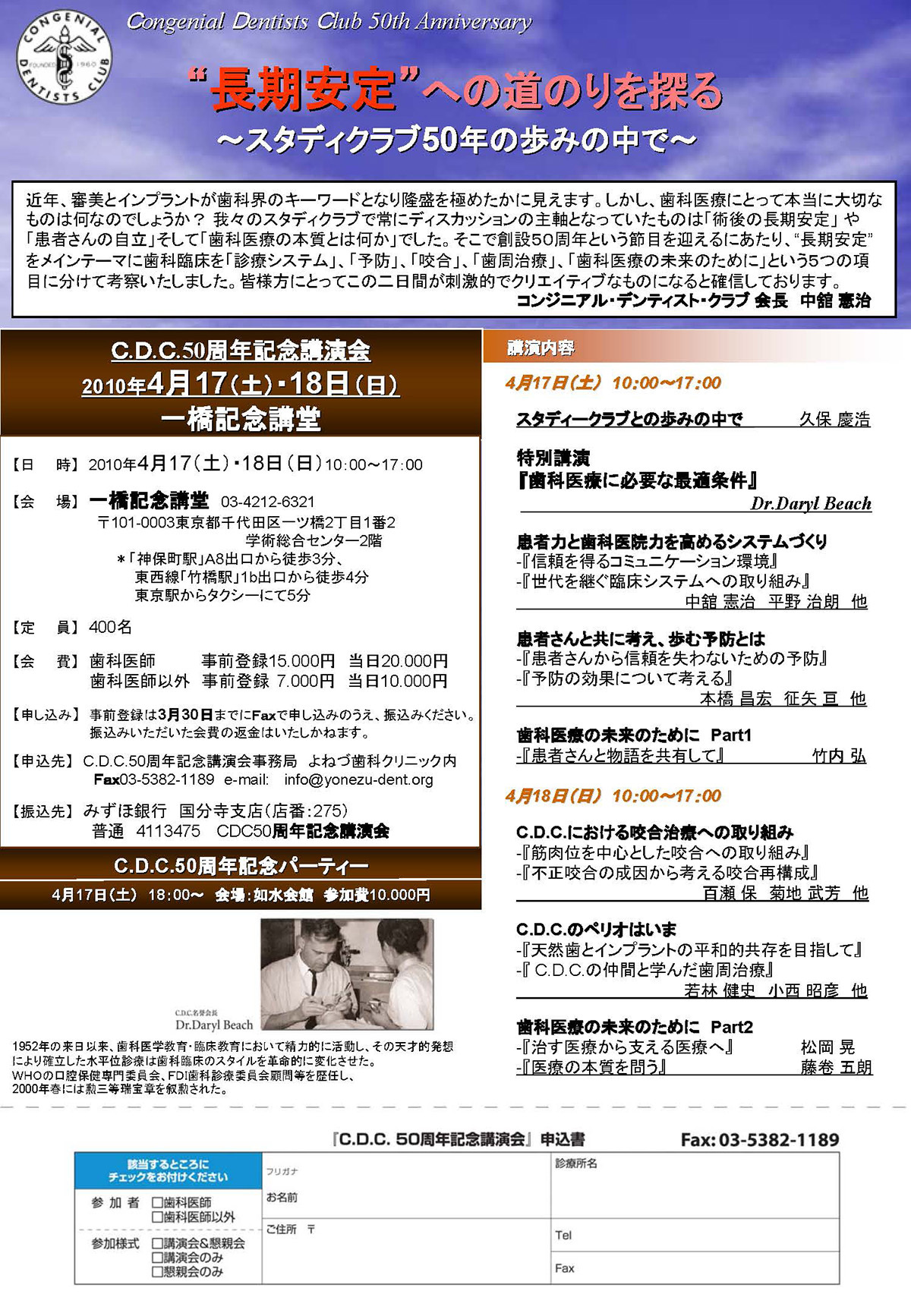

初診時のX線です。

aa菌が関与する侵襲性歯周病(重度歯周炎)の疑いもありますが、歯周病の治療は基本同じなので歯周初期治療を開始しました。

この時、歯科衛生士は不在で、自分一人で歯周初期治療に入りました。 -

STEP3

約半年後、歯周初期治療が終わった状態です。

この半年の間、麻酔下での処置はいたしておりません。

患者さんのブラッシングの努力で、ここまで歯肉の腫れは落ち着きました。 -

STEP4

全顎的な治療なのでどうしても時間がかかります。

1年4ヶ月後の治療途中の写真です。

右上5番と1番は保存不可と判断し、抜歯しました。

抜歯するに当たり、その「抜歯の診断基準」でかなり悩み、多くの本を読み、多くの先生方に症例提示し、相談したことを覚えています。 -

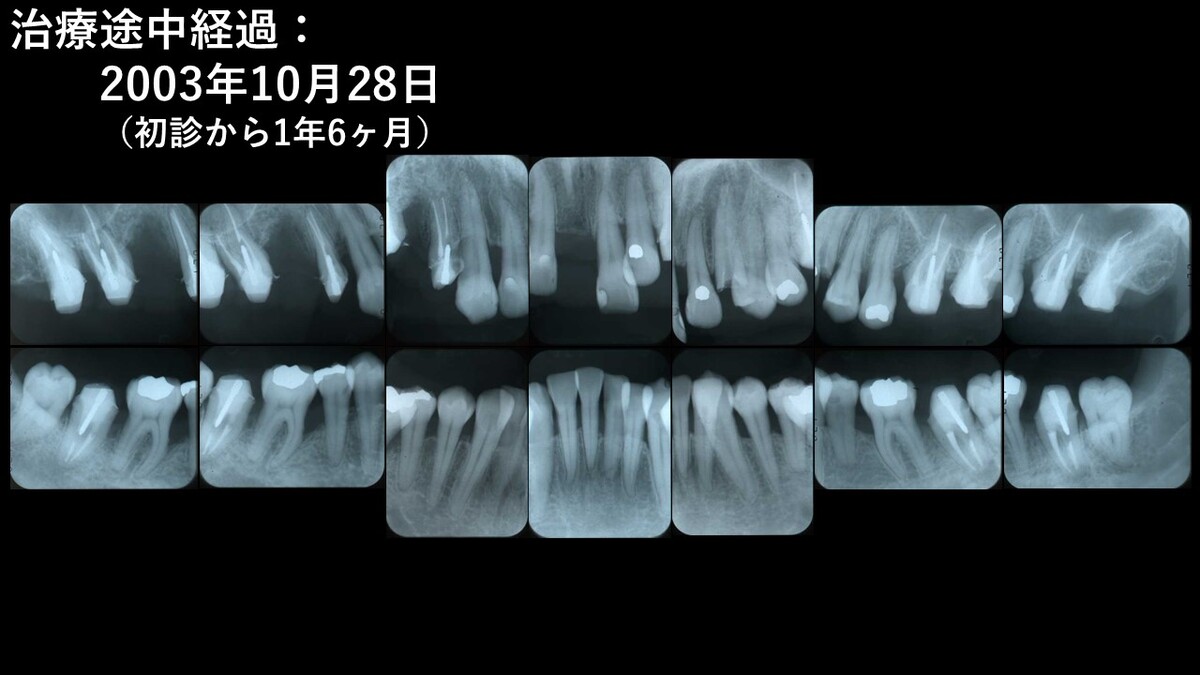

STEP5

その1年4ヶ月後の治療途中でのX線写真です。

右上1番は抜歯後すぐに仮歯を接着剤で固定しました。

自分としては後日ブリッジの予定だったのですが、「この仮歯が気に入っているのでこのままで」と言われ、治療終了後もずっとこの仮固定のままとなります。

「ならばもう少し丁寧に仮付けすれば良かった...」と思いました。 -

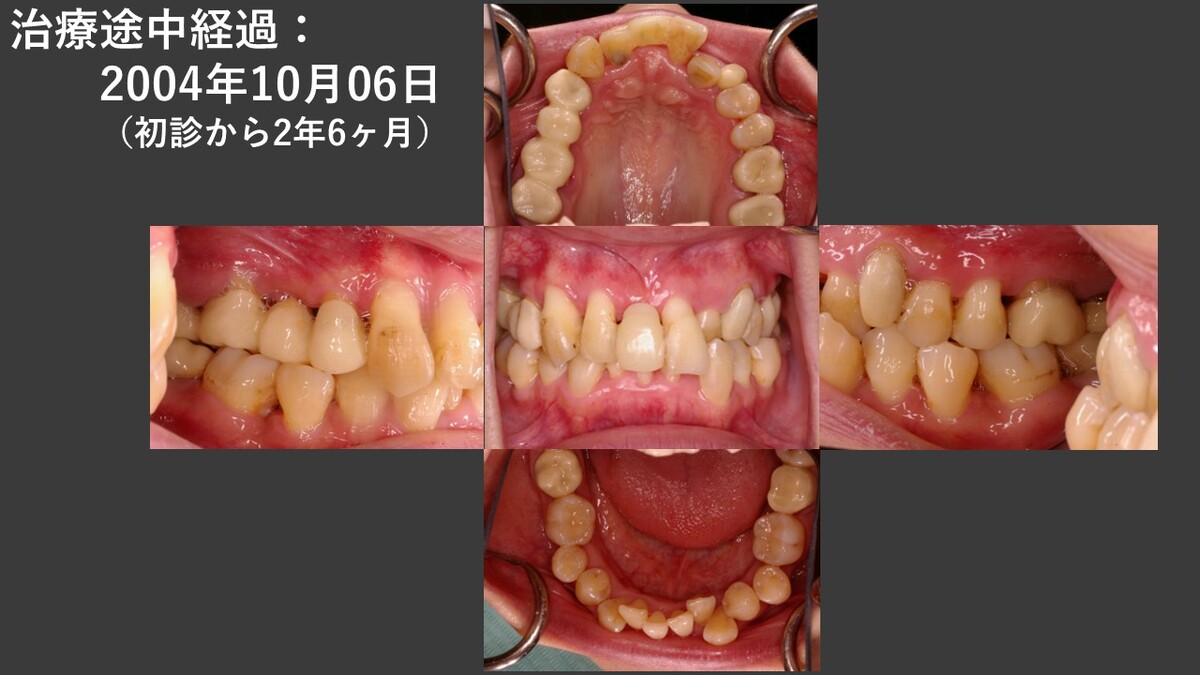

STEP6

2年6ヶ月後の治療途中です。

この間、全額的に歯周外科処置を行いましたが、OPE時の写真は今回載せていません。

もし仮に今この患者さんが来たら、歯周外科処置は行いません。

その理由は「歯周外科処置をしなくとも治せる自信があるから」です。

むしろ「歯周外科処置をしない方が、長期的にみて予後が良い」とさえ思っています。

全額的にテンポラリー(仮歯)に置き換わり、治療終了に近づきつつあります。 -

STEP7

3年2ヶ月かけて治療が終了、最終補綴物装着時の写真です。

患者さんの要望で補綴物は保険診療の銀歯となりました。

矯正治療も勧めましたが、時間的問題から「NO!」のお返事でした。 -

STEP8

ここからメインテナンスに入ります。

初診から3年4ヶ月経過の口腔内写真です。 -

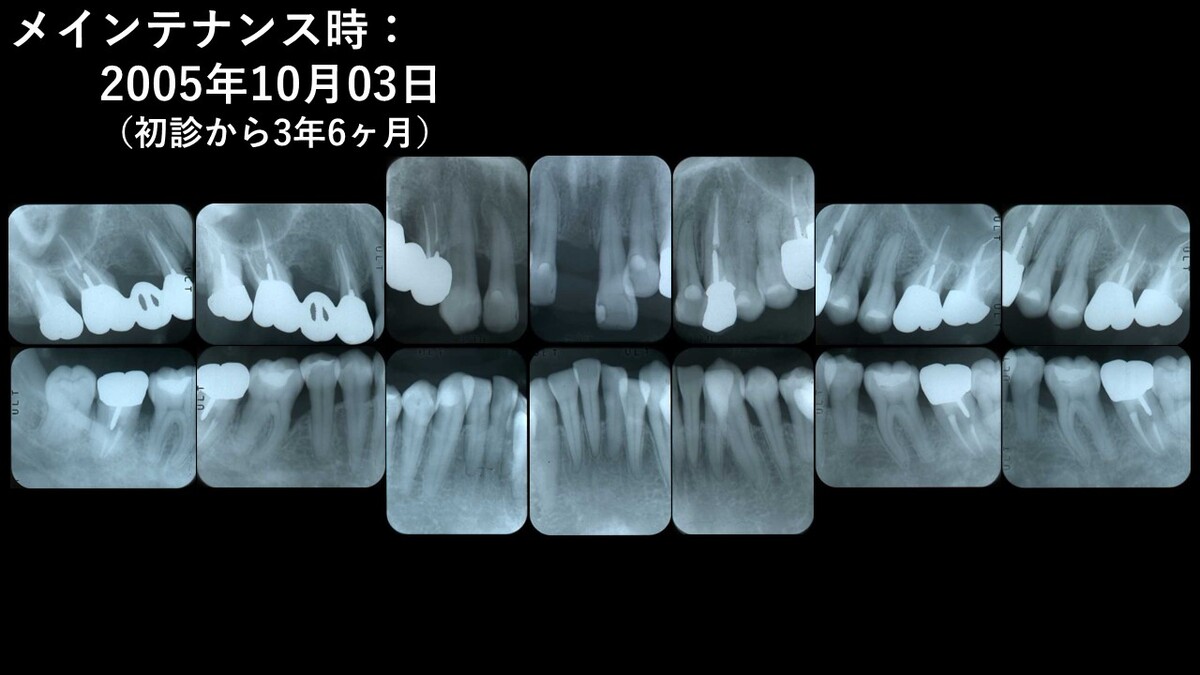

STEP9

最初のメインテナンス時のX線写真です。

初診から3年6ヶ月経緯。

この後から少しずつ4mm程度の歯周ポケットが出てきて、この対応に苦慮することとなります。 -

STEP10

初診から5年5ヶ月経過の口腔内写真。

OPEを終え、メインテナンスに入ると誌面にあるようにずっと順調な経過を追うとばかり思っていたので、今にして思うとやはり経験も考えもまだまだ浅いと言わざるを得ません。

当時、この再発?の理由を考えてもわからず、その対処方法をどうすべきかでまた新たに悩み、本を読み漁り、多くのセミナーに参加し、その原因を探求することとなります。

その途中で出会ったのがCDCという勉強会でした。 -

STEP11

初診から6年8ヶ月経過の口腔内写真。

歯肉は落ち着いているので静観しています。

このような場合、静観するのか、踏み込むのか、踏み込むとしたどのような処置か、当時どんなに探してもわかりませんでした。

院長紹介に記載しましたが、今ならその原因がわかっているので、もっと前の段階から違うアプローチをしていきます。

この症例との出会いが現在の自分の臨床スタイルの礎にあります。 -

STEP12

初診から6年9ヶ月経過の口腔内写真。

特に問題はありません。

その後、年に数回定期的にメインテナンスで来院されていましたが、歯肉の状態は安定していたため写真は撮影しませんでした。

いつだったかこの患者さんに「歯の治療以外のことをいろいろ教わりました。ありがとうございます」と言われ、涙ぐんだことがありました。

お礼を言うのはむしろ自分の方なので、この患者さんには本当に感謝しても感謝しきれません。 -

STEP13

初診から21年経過。

2023年4月時点の口腔内写真。

歯肉は安定しています。この間、右上1番の接着剤の着色が目立ってきたので、接着剤をつけ直しています。 -

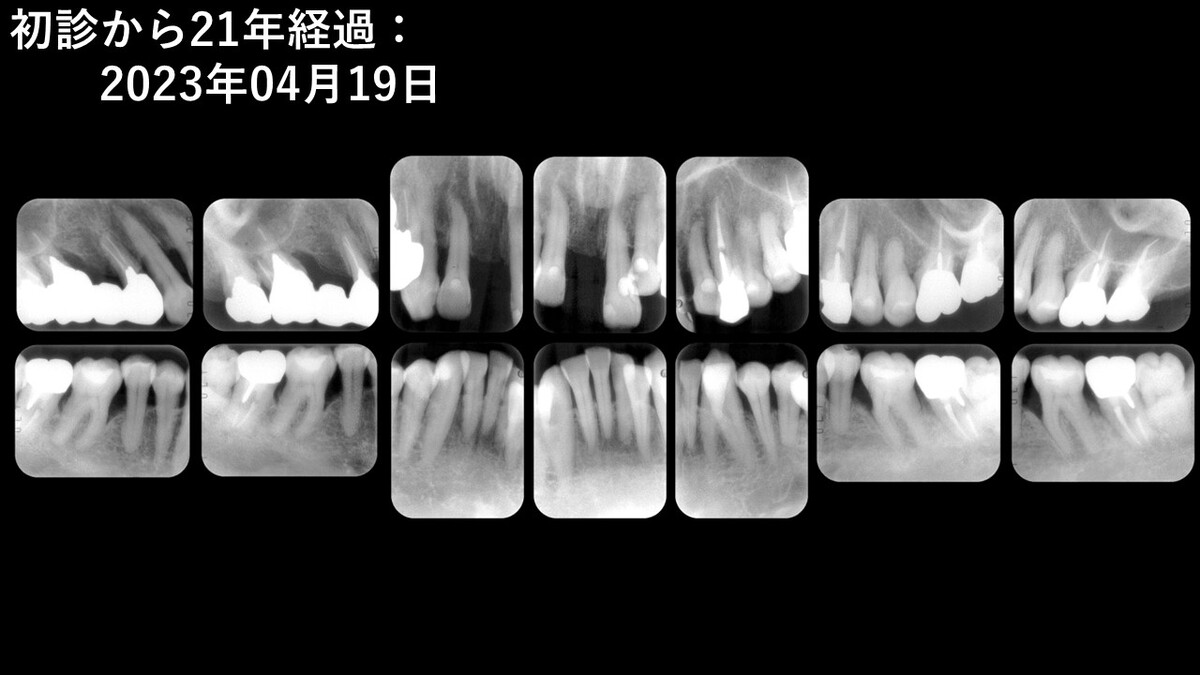

STEP14

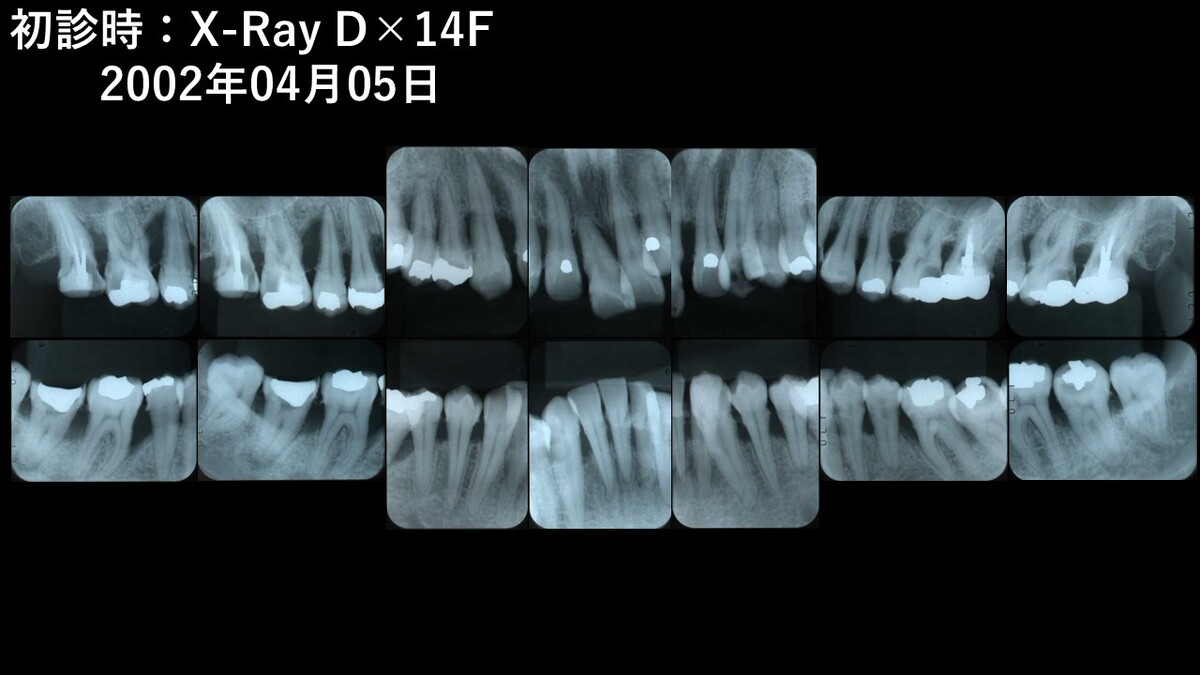

初診から21年経過。

2023年4月のX線14枚です。

先日も定期検診でお越しいただけました。本当にありがたいことです。

患者さんとはこのような関係であり続けたいと思っています。