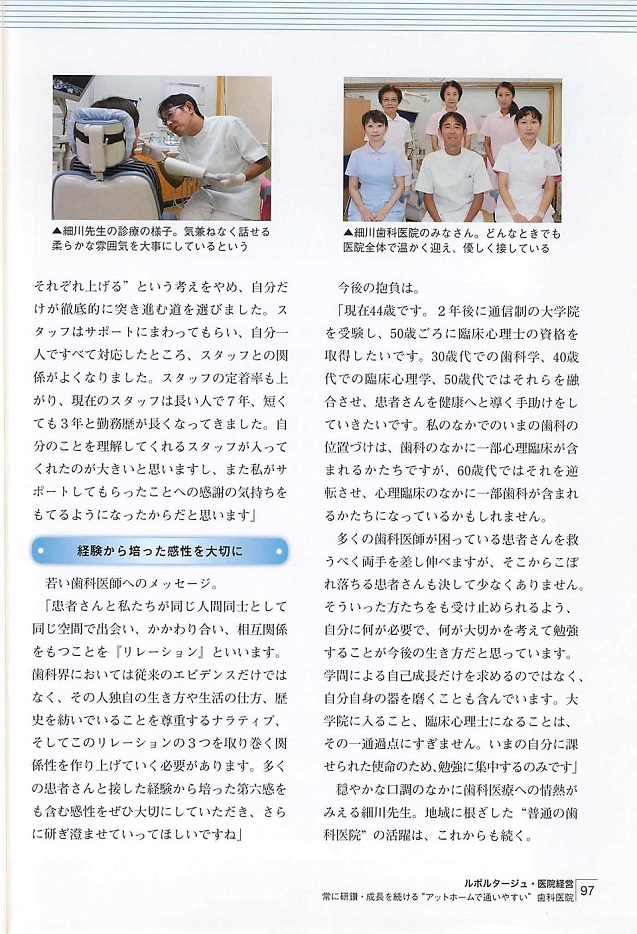

院長紹介

東京は練馬の平和台で生まれ育ち、地元の開進第一小学校を卒業。

やんちゃな小学生時代

日本大学豊山中学・高校へ進学

日大豊山中学時代。一番右が自分

この中学3年間は至って真面目な3年間で、この頃流行り始めたパソコン部(理科部)に入部しました。

愛機はPC8801mkⅡ。テレホーダイやICQといったものは今では懐かしい思い出です。

高校時代

日大豊山高校時代

高校は真面目路線から一転、おしゃれとほんの少しの遊びというものを覚えた楽しい高校時代でした。

楽しい学生生活ではあったのですが、高校3年の夏に親友を心筋梗塞で失うという悲しい面も経験しました。

会いに行くと冷たくなった親友を一生懸命さすり続けているお母さんがいて、「ほら、仁君が来てくれたわよ」と声をかけているその情景を思い出すと今でも涙が込み上げてきます。

この時自分は松戸歯学部への推薦が決まっていましたが、その後、その親友も実は外部受験で松戸歯学部を目指していたとお母さんからお聞きしました。

もしその親友と一緒に歯学部に進学していたら大学時代もまた楽しかっただろうなぁ、と思っています。

大学へ進学

日本大学松戸歯学部入学時。華やかな大学生活を期待。

卒業間近。6年間でだいぶ落ち着きました(笑)

部活はボクシング部。最優秀新人賞を頂けたのは良い思い出です。

ボクシング部時代の写真

週刊誌にも載るとても痛ましい事故でした

「もし参加していたらこの展開は変わっていたのだろうか?」と考えることもあり、また「なぜ自分の周りには死がつきまとうのか?」と悩むこともありました。

このような経験から「死」というものや「人生」といったことを考えるようになり、それがきっかけで臨床心理学を学ぶことにつながったのかも知れません。

大学を卒業

大学を卒業してからは、歯科の奥深さに魅了されるようになっていきました。

図書館に並ぶ歯科専門の定期刊行物をめくると、学校では教わらないハイレベルな内容が、まるで当たり前の治療のように紹介されていたのです。

しかも、その多くは治療後の経過も示されていて「自分も卒業後すぐにこんな治療ができるようになりたい」と強く思うようになりました。

当時の私は負けず嫌いだったため、卒業した友人には負けたくない気持ちから、必死に勉強を始めました。

やがて知識がついてくると、同年代の仲間にも負けたくないという気持ちに変わり、最終的には「いつかは本に紹介されるような有名な先生になりたい」と思うようになったのです。

(ここからは大学卒業後の出来事を詳しく綴った長文になりますので、ご興味のある方のみお読みいただければ幸いです)

(ここからは大学卒業後の出来事を詳しく綴った長文になりますので、ご興味のある方のみお読みいただければ幸いです)

卒業後はまず、保存修復学というむし歯治療を中心とする学問を扱う教室に所属し、2年間そこで主にむし歯の病態と接着を学びました。

楽しかった研修医時代のおふざけの写真

大学時代から車が大好きで、卒後も車が趣味で夢中になって触っていました。

当時はAE86という車に夢中でした

研修時代はとても楽しかったのですが、敢えて厳しい環境に身を置く方が成長できると思い、その後、私は歯科予防の分野で著名な先生のもとで約2年学ぶことにしました。

多趣味だとこれからの勉強・仕事に集中できないと考え、気持ちの切り替えの意味からも、勤務と同時に夢中であった趣味である車を辞めました。

多趣味だとこれからの勉強・仕事に集中できないと考え、気持ちの切り替えの意味からも、勤務と同時に夢中であった趣味である車を辞めました。

厳しい先生の下に勤務

勤務した院長先生は非常にエネルギッシュな方で、ほとんど休むことなく勉強会やセミナーに参加されていました。

勤務時代の勉強会での集合写真

私も勤務当時は、日曜や祝日を問わず「鞄持ち」として多くの勉強会に同行させていただきました。

振り返ると、この勤務時代は私の人生の中で最も厳しい時期でした。

お昼休みは論文抄読や症例検討で休みがなく、診療時間は朝9時から夕方18時まで。

その後、自分が担当していた保険患者さんのインレーやFMCなどの補綴物(かぶせ物や詰め物)の製作を行うため、医院を出るのは連日22時頃。

帰宅は22時30分過ぎで、帰宅後はすぐに入浴して就寝し、翌朝8時前にはまた家を出るという生活が続いていました。

先生の教育方針は「技術は見て盗め」という昔ながらのもので、直接教えていただける機会はほとんどありませんでした。

見学時の写真

アシストが不十分だと厳しく叱られることもありましたが、先生の臨床に対する姿勢は本当に素晴らしく、歯科に関する書籍をほぼ読み尽くしているほどの熱意と探究心をお持ちでした。

そうした先生の臨床に対する姿勢や学び方を間近で見られたことは、現在の私にとって大きな財産となっています。

私が特に印象に残り、学びとして深く心に刻まれたのは「勉強の仕方」でした。

毎月発行される歯科関連の書籍をすべて購読し、有名な先生方の名前を把握して臨床の経過を追う。

さらに優れた事例に出会った際には、その先生とつながりのある先生や勉強会についても網羅する。

私は勤務時代にこの勉強の仕方を学んでから、自分の臨床スタイルを確立する40歳までの10年以上、この勉強方法をずっと続けてきました。

さらに優れた事例に出会った際には、その先生とつながりのある先生や勉強会についても網羅する。

私は勤務時代にこの勉強の仕方を学んでから、自分の臨床スタイルを確立する40歳までの10年以上、この勉強方法をずっと続けてきました。

もっとも、この厳しい先生の下での勤務時代は「将来のため」と思いながらも、本当に辛い日々でした...(苦笑)。

とはいえ、先生の周囲には同じように高い志を持つ素晴らしい臨床家が集まっており、卒業したばかりの私にとっては、その熱意や診療に対する真摯な姿勢に、ただただ圧倒されるばかりだったのです。

鞄持ち時代の圧倒された先生方。今でも目に焼き付いています。

当時はリバーサルフィルムを用いたスライドを「ガシャコン、ガシャコン」と投影しながら症例を検討しており、勉強会では先生方がそのスライドを使って熱く討論を交わしていました。

その光景は今でも鮮明に思い出せます。

この時代の勉強会時の写真。一番前が自分。

その後、私が28歳のとき、大学の先輩から「友人が体調を崩していて、その先生の開業している歯科医院を手伝ってほしい」という依頼を受け、勤務することになりました。

そこが今の細川歯科医院の前身である松下歯科医院です。

入院中の松下先生が復帰されるのを願いながら診療していましたが、残念ながら私が30歳のときに先生は旅立ってしまわれました。

先生の思いを引き継ぐため、私はそのままこの医院を継承することとなります。

細川歯科医院開業

平成12年7月、私が30歳のときに細川歯科医院を引き継ぎでの開業。

この時まで自分は恥ずかしながらタバコを吸っていましたが「このままでは患者さんに禁煙の説明もできない」と開業と同時にタバコを止めました。

この時まで自分は恥ずかしながらタバコを吸っていましたが「このままでは患者さんに禁煙の説明もできない」と開業と同時にタバコを止めました。

勤務医から院長になると束縛が減り、何もかも自由にできるようになります。

たとえば、高価な材料を選ぶことも、一人の患者さんにじっくり時間をかけることも、自分の判断だけで決められます。

さらに、前日に講習会で学んだことを翌日の診療にすぐ取り入れることも可能です。

もちろん、それに伴う責任は重くなりますが、自分の考えを自由に試せるのは本当に楽しく、やりがいを感じました。

開業すると、小児歯科、入れ歯、かぶせ物、むし歯治療、歯周病、根の治療、矯正、外科など、一般的な治療のほとんどを自院で行う必要が出てきます。

こうした多くの分野の中で、自分の得意分野を伸ばすことも重要ですが、一つの分野で突出するということは、専門医への道を選ぶのと同義でもあります。

私たち開業医の理想はすべての分野で100点を目指すことですが、その道筋をどうやって習得していくのかは大きな課題です。

そこで私自身は、まずは全分野を50点にそろえてから、60点、70点、80点と少しずつ底上げしていくやり方を選びました。

開業医として大切なのは、全体的にレベルを底上げすることだと考えたからです。

また、開業すると自然と「教える立場」になり、自分が「教わる立場」でいる機会が減ります。

歯科医師という職業は常に学び続けることが必要だと私は考えていますが、開業後は誰からも指摘を受けることがなくなるため、国家試験時代の知識で止まってしまうリスクがあります。

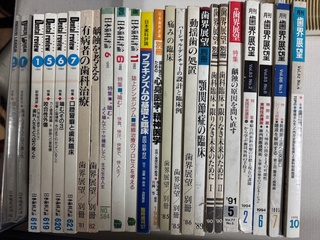

そこで、開業してからも学び続けるために、勉強熱心な歯科医師は毎月発行される歯科専門誌を購読したり、開業医同士が集まって症例検討を行う勉強会に入会したりします。

毎月の歯科専門誌だけでも学べますが、歯科専門誌の情報というものの多くは勉強会から得た情報なので、勉強会に参加した方がより新しい情報や知識に触れるチャンスが増えるのです。

事実、勉強会で得た情報というものが、2、3ヶ月後の歯科専門誌の誌面に載るという感じでした。

事実、勉強会で得た情報というものが、2、3ヶ月後の歯科専門誌の誌面に載るという感じでした。

勉強会に参加すると一言で言っても、実際には勤務医時代のつながりなどが必要になることが多く、最初の一歩を踏み出すのはそう簡単なことではありません。

そして、こうした勉強会は月に1回ほど開催されることが多く、参加者が順番に症例を発表するのが一般的なため、口腔内写真撮影やパソコンを使った発表ができないと勉強会への参加は難しくなります。

様々なスタディーグループに所属

開業前から自分は毎月発行される歯科関連の定期刊行物をすべて購読していました。

しかし、開業後は、本を読むだけでなく症例発表を通じて臨床技術を磨いた方が、より自分の成長につながると考えるようになり、勤務医時代に指導を受けた厳しい先生が所属していた「フォーラム東京」という予防に特化した勉強会に入会しました。

しかし、開業後は、本を読むだけでなく症例発表を通じて臨床技術を磨いた方が、より自分の成長につながると考えるようになり、勤務医時代に指導を受けた厳しい先生が所属していた「フォーラム東京」という予防に特化した勉強会に入会しました。

フォーラム東京時代の勉強会仲間

歯科の予防分野では、熊谷先生が立ち上げた「日本ヘルスケア歯科学会」がよく知られています(ただし後に熊谷先生は退会されています)。

フォーラム東京はこの学会の前身である「日本ヘルスケア歯科研究会」にルーツを持ち、フォーラム東京を立ち上げた河野先生や日本ヘルスケア歯科学会の前会長である杉山先生など、著名な先生方が集う予防中心の勉強会です。

そこで毎月行われる定例会に出席することで、むし歯や歯周病の予防について深く学びました。

フォーラム東京の集合写真

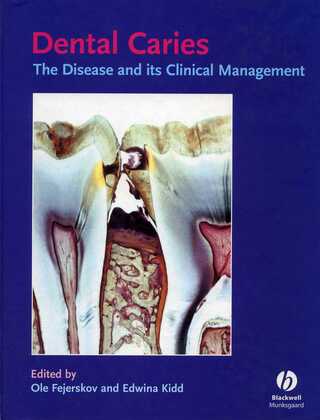

そういえば、当時勉強会の仲間内で「Dental Caries」という洋書の各パートを皆で訳して本にすることになり、自分もこの訳本作りに加わりました。

「訳本」という媒体の記録に残ることより、この時は睡眠を削り必死になって辞書を開き、翻訳していたことを思い出します(^^;

Dental Caries(下の黄色い本が訳本)

さらに、その時講師であった二階堂先生(日本歯周病学会・日本臨床歯周病学会前理事長)が主催する歯周病勉強会にも参加し、毎月英語の論文抄読に取り組んでいました。

当時は、優れた先生方に一日でも早く追いつきたいという気持ちが強く、休みの日にはセミナーや講演会、平日の診療後はいろいろな勉強会に積極的に足を運んでいたのです。

日曜・祝日に歯科関係の予定を埋めていないと不安に駆られ、半年・1年先の予定を無理やり埋めていたので、この頃は何かしらの強迫観念に囚われていたのだと思います。

日曜・祝日に歯科関係の予定を埋めていないと不安に駆られ、半年・1年先の予定を無理やり埋めていたので、この頃は何かしらの強迫観念に囚われていたのだと思います。

これはちょうど私の30代前半から半ばの頃。

いろいろな勉強会に参加していると、その会の先生からのご縁で歯科専門誌へ投稿する機会をいただきました。

いろいろな勉強会に参加していると、その会の先生からのご縁で歯科専門誌へ投稿する機会をいただきました。

開業して5年目に初めて投稿した歯科雑誌

振り返って読んでみると、今の自分にとっては納得して投稿するような出来栄えではないのですが、当時はかなり気合を入れて作り上げました。

投稿内容はこちら(歯科に不安・疑問のある中等度慢性歯周炎の患者への取り組み)

この頃は自分の診療所の思い描くシステムを早く確立したいと突き進む時期でもありました。

投稿内容はこちら(歯科に不安・疑問のある中等度慢性歯周炎の患者への取り組み)

この頃は自分の診療所の思い描くシステムを早く確立したいと突き進む時期でもありました。

しかし目標を急ぐほど自我が強くなり、エネルギーをうまく自分に向けられず、他人に対しても厳しくなってしまいがちでした。

強い想いを持っていたために、当時一緒に働いてくれていたスタッフとの衝突も少なくなく、自分の意見を押し通していた時期でもあります。

また、有名な先生の臨床を真似る姿勢は変わらず「これこそが歯科治療の理想だ」と信じこみ、今思うと患者さんにも治療計画を一方的に押しつけていたように思えます。

30代半ばを過ぎる頃には、自分自身をさらに変えたいという思いが芽生えました。

相変わらず時間があれば講演会や勉強会に参加し、著名な先生方の臨床こそが理想だと思っていましたが、同時に少しずつ違和感も覚えるようになったのです。

その違和感とは、たとえば以下のようなことでした。

・素晴らしい臨床ではあるものの、そこに患者さんの気持ちが十分反映されていないように感じる。

・雑誌などに載るような症例は、日常の臨床現場ではごく稀なケースに過ぎない。

・同じ治療を行っても、必ずしも誌面のようにスムーズな経過をたどるとは限らない。

・そもそも、そのような治療を望む患者さんばかりではない。

・保険の範囲内で行うと、華やかな治療を収支の面で行うのが難しい。

こうした気づきから、改めて自分の進むべき方向性を考えるようになりました。

一方で、方向性を模索しながらもセミナーや勉強会に積極的に参加していたため、顔見知りが増え、歯科医師や歯科衛生士向けの定期刊行物・歯科専門誌の編集者さんとも交流が生まれました。

歯科専門雑誌の編集者さんの方々は多くの著名な先生と関わりがあるため、さまざまな情報を得ることができました。

ある日「患者さんとの関係性を考える」(だったと思う)という講演会が福岡歯科医師会館で開催されると知り、参加しました。

講演会の帰りに福岡空港で、偶然にも歯科専門誌の編集長さん(現在は代表取締役になられています)とお話しする機会があったので、その際「今後の歯科医院が生き残るためにはどうすればいいと思いますか?」と質問したところ、編集長さんは「患者さんの要望に応えるために、多くの"引き出し"を持つことだと思います」と答えてくれました。

私はもともと、得意な分野や興味のある分野には積極的に取り組んでいましたが、そうでない分野にはなかなか手を伸ばさずにいました。

しかしこの言葉をきっかけに、苦手と感じていた分野でも学んで実践しようという気持ちが高まり、実際に取り組むことで理論だけでは気づけなかった視点が見えるようになり、臨床の幅が広がったと感じています。

なお、この福岡での講演会は「患者さんとの関係性を考える」(だったと思う)というタイトルだったことから参加したのですが、全顎インプラントの症例を得意げに紹介される場面があり、正直「ここまでの旅費を返してほしい!」と思うほど拍子抜けしてしまいました。

なぜそうように思ったかというと、歯周病は患者優先型治療、インプラントは術者優先型治療と自分は考えていて「患者さんとの関係性を考える」という題目の講演会でインプラントを発表するものではないと感じていたからです。

しかも全顎インプラントです。

その症例を出された意味が全く理解できませんでした。

その症例を出された意味が全く理解できませんでした。

また、別の編集者さん(今は元編集長さんである畑さんが立ち上げた会社「インターアクション」で活躍しています)とも勉強会でよく顔を合わせ、その後、一緒にお酒を飲む機会がたびたびありました。

そういった場では、お互いに本音で話せることも多く、その中で特に印象に残っている一言があります。

「多くの歯科医院の中で、真剣に勉強しているのは約3割。そのうち、実践しているのはさらにその中の3割。ここにいるのは、その3割の先生方です」

お互い酔っていたので、根拠は定かではありませんが、当時の私は若輩者(今でもそう思っています)だったため、素晴らしい先輩方のように自分も"その3割"に入りたい、という気持ちがさらに強くなり、"がむしゃら度"がますます増しました。

さらなる向上を目指して

開業後「予防」や「歯周病」を学び続けてはいたものの、次にどの方向へ進むべきかで深い悩みを抱えるようになりました。

新たな柱となる勉強会を探していたところ、勉強会にはさまざまなスタイルや方向性があり、自分の学びたい内容に合わないと長続きしないうえ、その勉強会の特色に大きく染まってしまう可能性があると感じました。

実際、今の歯科界では「インプラント治療を含めた全顎的な審美治療」が主流であり、そのような勉強会も数多く存在します。

もし私がそのような勉強会に属したなら、患者さんに対してはそれに沿った治療計画を立案し、その治療内容・治療経過を勉強会で発表し続けていくことになるでしょう。

この流れは10年、20年と長期にわたり、その途中で大きく方向転換するのは非常に難しくなってしまいます。

こうした背景があり、私は大きな岐路に立たされることになったのです。

勉強会にはさまざまな種類があります。

気軽に参加できて、飲み会の延長のようなものもあれば、通常ではなかなか参加できない"敷居の高い"勉強会まで。

なぜ敷居が高いのかというと、レベルの高い勉強会に参加しようとしたとき、一枚のX線写真や口腔内写真から、その人の臨床姿勢のすべてが見えてしまうため、知識だけでなく、自身の臨床体系を根本から見直す必要があるからです。

たとえばX線写真を説明する際を考えてみます。

マイクロレベルのとても小さな写真でも、勉強会ではプロジェクターで大きく映し出されます。

すると、そのわずかなゴミやごく微細な差異であっても目立ってしまうのです。

現像時間や温度管理で鮮明度が変わるほか、乾燥の状態や保管方法が悪いと変色し、また、素手で触るのも油分で変色するので手袋を着用しなければなりません。

さらに、照射角度や位置がわずかにずれるだけでも、目的の画像が得られない場合があります。

特に骨の吸収やむし歯の進行具合などを確認するにはコントラストがとても重要なので、これらすべてを正確に管理する必要があります。

今はデジタル化が進んでいる時代ですが、私は鮮明度の高さから銀塩フィルムを使い続けています。

こうしたX線写真の精度に対する眼が非常に厳しい勉強会の一つとして、黒田先生が主催されている「救歯会」が挙げられます。

この救歯会は、日本の中でも参加のハードルが高い勉強会の一つと自分は思っています。

私が所属していたフォーラム東京の先輩である斎藤先生もこの会に参加されており、臨床について多くのことを教えていただきました。

ちなみに、現在の私の趣味はランニングです。

以前は、100マイル(約160km)を走るトレイルランニング(UTMF)や、都内を200km走る小江戸大江戸200kに参加していました。

UTMF

小江戸大江戸200k

ゴール後埼玉新聞に載りました

今は家庭の事情からロングの練習が出来ないため、ハーフマラソンやフルマラソンでタイムを伸ばすことを目標に日々トレーニングを続けています。(54歳にもなるとタイム縮めるのは大変...)

レベルの高い救歯会の黒田先生はスキーが得意で、その腕前はプロ並みとお伺いしました。

私も先生のひたむきな姿勢に感銘を受け「仕事が出来る人はプライベートも素晴らしいのか!」と、仕事だけでなく何事にも没頭し、一生懸命取り組むようになりました。

その結果、時間の大切さを強く実感し、無駄に時間を過ごすことが惜しく感じられるようになったのです。

常に「いかに時間を有効に使うか」を考えるようにもなりました。

自分を厳しい環境に置くことで成長できるという考えはこの頃も変わらず、悩んだ末に「救歯会」への参加を決意しました。

当時の私は知識と技術の向上にひたすら打ち込みたかったのです。

ちなみに、この考えは方は今も変わらず「今」よりも「10年後」を考えて行動しています。

ちなみに、この考えは方は今も変わらず「今」よりも「10年後」を考えて行動しています。

救歯会は自分にとってはレベルが高い勉強会だったため、まずは入会前に疑似体験できる「救歯塾」という存在を知り、まずはこの「救歯塾」で1年間学ぶことにしました。

(救歯塾での発表写真1)

(救歯塾での発表写真2)

(救歯塾での発表写真3)

救歯塾で学んでいる最中、歴史ある勉強会「CDC(Congenial Dentist Club)」と出会います。

私にとっては、救歯会は「歯科技術を幅広く学ぶ場」であり、CDCは「歯科医療をより哲学的に捉え学ぶ場」という印象でした。

これらは一見正反対のアプローチに思え、どちらの道を選ぶべきか大いに悩みました。

なぜ悩んだかというと、ちょうどその頃、当院のホームページに掲載している「当院の手掛けた長期症例」(〜後述するCDC50周年記念講演会にて発表した患者さんの治療後の経過〜)が自分が思い描いていた通りにいかず、その答えを探していたからです。

そんなときに出会ったのがCDCの藤巻先生が発表されていた長期症例で、その症例を見て、私が抱えていた問題を解決するヒントがあると感じました。

そんなときに出会ったのがCDCの藤巻先生が発表されていた長期症例で、その症例を見て、私が抱えていた問題を解決するヒントがあると感じました。

また、大学の先輩である本橋先生もCDCに所属しており、こうしたご縁もあって、私は救歯会ではなくCDCに入会することを決めました。

CDCの先生方との写真

CDCへの入会

藤巻先生は後述する片山先生と並ぶ素晴らしい臨床家であり、本橋先生は現在CDCの会長、そして東京歯科保険医協会の副会長としてご活躍されています。

CDCに入会してからは、今まで経験したことのない歯科の世界が広がりました。

特に、そこで初めて知った「片山恒夫」という偉大な臨床家の存在が大きく、今の私があるのは片山先生のおかげだと心から感じています。

片山先生は、誰もが「保存は無理だ」と思うような歯を20年以上も維持し続け、多くの長期症例を持つ臨床家です。

また、歯周病を生活習慣から改善する方法を初めて提示した人物でもあります。

片山先生の実践された治療法は「オーラルフィジオセラピー」と呼ばれるもので、とても奥が深く簡単には説明できないのですが、端的に申し上げると「片山式ブラッシング」と「一口50回噛み」を2大柱とした治療法です。

今、自分の知っている中で片山フィロソフィーを受け継ぎ、実践されている先生は、CDCの先輩である藤巻先生と小西先生しか存じていません。

今の歯科医師の中ではこの片山恒夫という名前を知らない方がほとんどだと思いますが、60代以上、いや70代以上で勉強されている歯科医師であれば、ほとんどの方がその名を知っている臨床家です。

片山先生の実践された治療法は「オーラルフィジオセラピー」と呼ばれるもので、とても奥が深く簡単には説明できないのですが、端的に申し上げると「片山式ブラッシング」と「一口50回噛み」を2大柱とした治療法です。

今、自分の知っている中で片山フィロソフィーを受け継ぎ、実践されている先生は、CDCの先輩である藤巻先生と小西先生しか存じていません。

今の歯科医師の中ではこの片山恒夫という名前を知らない方がほとんどだと思いますが、60代以上、いや70代以上で勉強されている歯科医師であれば、ほとんどの方がその名を知っている臨床家です。

「一体、どうしてこんなにも長期間、歯を残せるのだろう?」という疑問が私の新たな学びの出発点となりました。

以来、片山先生の著書や、先生が参考にした文献を片っ端から読み漁りました。

特に「開業歯科医の想いⅡ」は片山先生の長期症例のスライド集ですが、これは臨床医であれば必読すべき素晴らしい参考書です。(参考:NPO恒志会)

特に「開業歯科医の想いⅡ」は片山先生の長期症例のスライド集ですが、これは臨床医であれば必読すべき素晴らしい参考書です。(参考:NPO恒志会)

開業歯科医の想いⅡ他

さらに、藤巻先生から頂いた1980年代の『歯界展望』を通じて、当時の臨床家たちが交わしていた熱い議論にも触れることができました。

特に90年に発行された歯界展望別冊「歯科臨床・限りなき未来のために」は大切な宝物となっています。

藤巻先生から頂いた80年代後半から90年代前半の歯科雑誌の一部

今は「如何にインプラントを上手に植えるか」「如何に綺麗な歯周外科手術をするか」といったテクニカルな面で討論されているように見受けられますが、80年代後半は「如何に患者と向き合うか」といった医の本質を問う討論が多かったように思えます。

今自分は臨床心理学を学ぶことにより「すべての患者さんと真正面から向き合うこと」に没頭していますが、もしこの80年代後半のこの時に自分が開業し、歯科臨床に携わっていたら、また違う道筋を辿っていたと思います。

元来、自分は歯科臨床や歯科哲学が大好きなので、この時代の討論を読めば読むほど、この熱い討論の場に自分も加わりたかったと思っています。

また、かつて「片山セミナー」というものが開催されていたのですが、私が片山先生を知ったときにはすでに他界されており、実際の講演を聴く機会はありませんでした。

そこで、片山先生の講演が録画されたビデオを朝から晩まで3日間、朝9時から夜22時頃までひたすら観続ける「片山ビデオセミナー」という合宿に参加し、先生の思考や臨床へのアプローチを学んだのです。

片山ビデオセミナー出席時の写真

内容は哲学的で非常に難解でしたが、その中でも、自分が進むべき方向性を少しずつ見出すことができました。

その進むべき方向性についてですが、今振り返ると、これまでの経験が根底にありました。

例えば、次のようなものです。

・冒頭でも少し触れましたが、私は高校3年生のときに親友を心筋梗塞で亡くし、大学1年生のときには仲の良かった友人3人を交通事故で失っていること。

・開業してすぐに祖母の総入れ歯を作りました。入れてから10年が経ち、亡くなる直前まで祖母は「仁が作ってくれた入れ歯はよく噛める」と言ってくれました。通常10年も経てば骨が減り、入れ歯が外れやすくなったり噛みにくくなったりするものです。それでも祖母がそう言ってくれたのは、きっと優しさからだったのでしょう。

この出来事をきっかけに「自分が追い求める歯科技術とは何なのか?」と考えるようになったこと。

・歯科医師会の依頼で訪問診療を行った際、介護施設で総入れ歯の調整をした患者さんをその帰りがけに見かけました。驚いたことに、その方は調整したばかりの入れ歯を外して食事をされていました。

この光景を目にして「私たちが行っている歯科治療の意味とは何なのか?」という疑問を抱くようになったこと。

・長く開業していると、さまざまな患者さんと接する機会があります。

「息子が今、バイク事故でICUに入っています」

「先生にはおわかりかもしれませんが、食べるとすぐに吐いてしまうんです」

「先日、進行性の悪性腫瘍と診断されました」

こうした言葉とともに、目の前で涙を流す患者さんを前にしても、何も言えない自分が悔しく感じていたこと。

このような経験を踏まえ、歯科技術を学ぶ方向から、哲学や思想、更には宗教的な視点にも目を向けるようになり、時には「生と死」について考えていくようになっていきました。

このような方向性に進んで行くのは、ある意味必然だったのかも知れません。

例えば、次のようなものです。

・冒頭でも少し触れましたが、私は高校3年生のときに親友を心筋梗塞で亡くし、大学1年生のときには仲の良かった友人3人を交通事故で失っていること。

・開業してすぐに祖母の総入れ歯を作りました。入れてから10年が経ち、亡くなる直前まで祖母は「仁が作ってくれた入れ歯はよく噛める」と言ってくれました。通常10年も経てば骨が減り、入れ歯が外れやすくなったり噛みにくくなったりするものです。それでも祖母がそう言ってくれたのは、きっと優しさからだったのでしょう。

この出来事をきっかけに「自分が追い求める歯科技術とは何なのか?」と考えるようになったこと。

・歯科医師会の依頼で訪問診療を行った際、介護施設で総入れ歯の調整をした患者さんをその帰りがけに見かけました。驚いたことに、その方は調整したばかりの入れ歯を外して食事をされていました。

この光景を目にして「私たちが行っている歯科治療の意味とは何なのか?」という疑問を抱くようになったこと。

・長く開業していると、さまざまな患者さんと接する機会があります。

「息子が今、バイク事故でICUに入っています」

「先生にはおわかりかもしれませんが、食べるとすぐに吐いてしまうんです」

「先日、進行性の悪性腫瘍と診断されました」

こうした言葉とともに、目の前で涙を流す患者さんを前にしても、何も言えない自分が悔しく感じていたこと。

このような経験を踏まえ、歯科技術を学ぶ方向から、哲学や思想、更には宗教的な視点にも目を向けるようになり、時には「生と死」について考えていくようになっていきました。

このような方向性に進んで行くのは、ある意味必然だったのかも知れません。

今、待合室に置いている数々の本は、当時読んで特に感銘を受けたものばかりです。

待合室思想書1

待合室思想書2

スペースの関係で置ききれない本はスタッフルームに保管しているのですが、何百冊もの本があるため、部屋が手狭になってしまっています。

スタッフルーム1

スタッフには申し訳ない気持ちもありますが、思い入れのある本はなかなか捨てられないのです。

スタッフルーム2

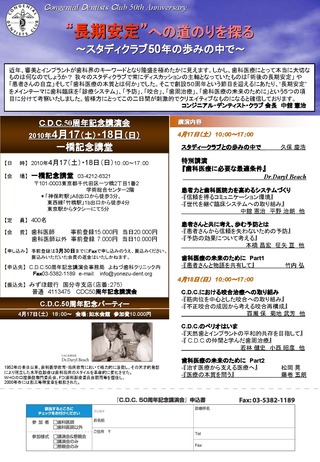

CDC50周年記念講演会パンフレット

「長期安定への道のりを探る」という講演会で、その中の「患者さんと共に考え、歩む予防とは」の第一演者として「Prologue ~予防 この奥深きもの~」というタイトルで発表させていただきました。

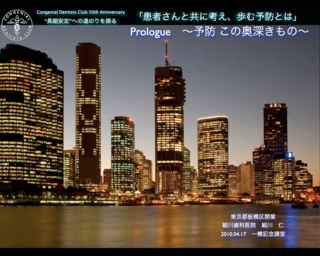

CDC50周年発表1

500人近く集まっている中での発表は、とても良い思い出となっています。

CDC50周年発表2

歯科医師・歯科衛生士対象ですが、この時発表した動画を載せますので、もし興味ありましたらご覧ください(発表時はちょうど40歳の時でした)

自己の振り返り

この頃から、スタッフとの衝突や、自分の考えと合わない患者さんとの意見の食い違い、仲の良かった患者さんから突然キャンセルが入るなど、いろいろなことが重なって「もしかしたら原因は自分自身にあるのでは」と思うようになりました。

しかし、自分を変えたいと思っても、その具体的な方法はわかりません。

そこで私がとった手段は、本を片っ端から読み漁ることでした。

まずはスタッフとうまくやっていくことを最優先に、その次に患者さんとのコミュニケーションを大事にしたいと考え、コーチング関連の本を読んだり、セミナーに参加したりしました。

学んだことは翌日すぐに試してみるのですが、最初の2、3日は実践できても、それ以上は続かないのです。

一週間もすると、ちょっとしたことでイライラしてしまう自分に気づきました。

次に「話し方」の本を読んで実践してみても、なかなかうまくいきません。

なぜうまくいかないのか、自分の中で原因を探った結果、コーチングや話術といったものはあくまで「テクニック」にすぎないと気づいたのです。

一時的には相手を惹きつけられるかもしれませんが、何かの拍子に自分の本来の性格や人柄が垣間見えてしまったら、そこで一気にすべてが崩れてしまう──そんな考えに至りました。

そこで今度は「怒らない」「こころを鎮める」といった本を読むようになりましたが、やはりそう簡単には長続きしません。

確かに、少し本を読んだだけで人の性格が変わるなら、世の中にこころの問題で悩む人がこれほど多くいることはないでしょう。

結局は、どんなに本を読んでも、すぐに劇的に変わるのは難しいと痛感しました。

内観療法

この内観療法は、吉本伊信先生が提唱した、日本を代表する精神療法の一つです。

畳半畳ほどのスペースにこもり、朝から晩まで過去から現在までの自分をじっくり振り返るという内容でした。

なぜ集中内観を選んだのかというと、以前「自分を変えたいが、本をどれだけ読んでも変われない」とCDCの藤巻先生に相談した際、先生自身がこの内観療法を体験して大きな変化を得たと伺ったからです。

ただ、ここで大きな問題が生じます。

毎年年末から年始にかけては実家に帰省するのですが「今年は内観を受けたいので帰れない」というと、流れ的に「なんで?」となり、内観の説明をしても、怪しい宗教と思われ大反対されたからです。

内観療法は歴とした精神療法ですが、いくら説明しても理解してくれません。

仕事柄、7日間も集中内観で時間が取れるのはこの年末年始しかないので、「どうしても行かせて下さい」と頭を下げてなんとか受けることの許可をいただきました。

このときはとても大変な家族会議でした(^^;

年末になり、研修が始まります。

畳半畳の中で、過去の自分を朝から晩までひたすら振り返り続けます。

畳半畳の中で、過去の自分を朝から晩までひたすら振り返り続けます。

畳半畳の外観

中には毛布一枚と座布団のみ

食事も畳半畳の中でいただく

2~3日目過ぎたあたりからは食事を摂ることが甘えのように感じられ、急遽断食を決断しました。

残りの4~5日間は、水と塩だけで過ごしました。

(断食はこのときが初めてでなく、一週間の断食を一度したことがあります)

(断食はこのときが初めてでなく、一週間の断食を一度したことがあります)

この集中内観を通じて、最も大きな学びとなったのが、吉本伊信先生の「すべての物事がうまくいかないのは、自分自身の至らなさから」という教えでした。

これをきっかけに、自分の進むべき方向性を改めて見つめ直した結果「困っている人を救うことこそが医療の原点であり、単に"噛めるようにする"だけがゴールではない」という結論に至りました。

そこで「どうすべきか」を考えた結果、私は「どんな人でも受け止められるようになるために臨床心理学を学び、臨床心理士になりたい」と思い立ち、歯科学の追求から一転、臨床心理士を目指すことを決意しました。

歯科学の追求から臨床心理学へ

しかし、私には歯科医院を開業しているという事情があるため、学ぶ方法としては通信制の大学院しか選択肢がありません。

通信制の大学院は3校しか選択肢がなく、東京福祉大学、佛教大学、放送大学の3校の中から選ぶ形となります。

ただ、臨床心理学をきちんと学んだ経験がない私がいきなり受験するには、まず基礎的な勉強が必要でした。

そのため、まずは「臨床心理系大学院受験のための予備校(ファイブアカデミー)」に1年間通うことにしたのです。

ところが、授業で出てくる内容はまったく馴染みのない単語ばかり(フロイト? 超自我? 愛着? など)で、非常に難しく感じました。

それでも「やるしかない」と思い、覚えては忘れ、覚えては忘れる日々を繰り返していきました。

そして1年後、受験を具体的に検討し始め、それぞれの大学に受験要項や詳細を問い合わせに行ったのです。

最初に訪れたのは池袋の東京福祉大学でした。

自宅から近く、一番の候補だと思っていましたが、事務の方に受験相談をしていた際「仕事の片手間で臨床心理士が取れるほど甘くはないんですけどね~」と皮肉を言われてしまい、この一言で候補から外れてしまいました。

次に佛教大学を見学するため、京都のオープンキャンパスに足を運びました。

こちらでは素晴らしい対応をしていただき、最終的に「ぜひお越しください! お待ちしております!!」と丁寧に挨拶され、気持ちは佛教大学に傾きかけました。

こちらでは素晴らしい対応をしていただき、最終的に「ぜひお越しください! お待ちしております!!」と丁寧に挨拶され、気持ちは佛教大学に傾きかけました。

しかし、その後、放送大学の話も一応聞いてみることにしました。

放送大学といえば、テレビでチャンネルを変えると突然授業が始まる"変わった大学"というイメージしかなかったのですが、実際に話を聞くと、社会人の生涯学習をサポートする体制が整っており、また入学前に単位を取得できる仕組みもあることがわかりました。

通常は入学してから単位を取得し、必要な単位が揃って卒業ですが、放送大学では入学前に単位を習得できるため、入学後は卒論(研究計画書)に集中できるというわけです。

これは非常に魅力的に感じました。

臨床心理士になるためには大学院を卒業する必要がありますが、放送大学で学んでいると「受験のための勉強」というより「知識を深める勉強」に興味が移り、資格取得に対する焦りが薄れました。

また、その仕組みを知ってからは、じっくりと学ぶことに考えが変わり、半年に1科目ずつ勉強して単位を取るように考えを変えました。

すでに10年以上在籍しており、卒業に必要な単位はほぼ揃いましたが、今では同じ科目を再び学び直すなど、マイペースに勉強を続けています。

もし「学びを深めたい」と考えられているのであれば、社会人大学生、または社会人大学院生として放送大学はお勧めします。

昔の自分であれば、名誉欲から大学院入学をまず第一優先とし、臨床心理士取得を何が何でも早急に目指していたことでしょう。

そしてダブルライセンスの肩書きで歯科界で有名になろうとしていたと思います。

今ではその考えが変わり「肩書き」というものは「その人を縛ってしまう一つの要因」と考えているので、今は一切欲しいとは考えていません。

もし仮にこの先臨床心理士になれたとしても、歯科における歯科医師向けの執筆活動やセミナーなど自分のために使うつもりは全くなく、そのライセンスは自分を頼ってくれている細川歯科医院の患者さんに対してのみ使うことを考えています。

また、もし出来うるのであれば「多くの思い悩んでいる患者さんに対して歯科界を通じ、歯科医師ではなく臨床心理士として、細川歯科医院から真剣にアプローチしていきたい」と大きな夢を描いています。

すでに10年以上在籍しており、卒業に必要な単位はほぼ揃いましたが、今では同じ科目を再び学び直すなど、マイペースに勉強を続けています。

もし「学びを深めたい」と考えられているのであれば、社会人大学生、または社会人大学院生として放送大学はお勧めします。

昔の自分であれば、名誉欲から大学院入学をまず第一優先とし、臨床心理士取得を何が何でも早急に目指していたことでしょう。

そしてダブルライセンスの肩書きで歯科界で有名になろうとしていたと思います。

今ではその考えが変わり「肩書き」というものは「その人を縛ってしまう一つの要因」と考えているので、今は一切欲しいとは考えていません。

もし仮にこの先臨床心理士になれたとしても、歯科における歯科医師向けの執筆活動やセミナーなど自分のために使うつもりは全くなく、そのライセンスは自分を頼ってくれている細川歯科医院の患者さんに対してのみ使うことを考えています。

また、もし出来うるのであれば「多くの思い悩んでいる患者さんに対して歯科界を通じ、歯科医師ではなく臨床心理士として、細川歯科医院から真剣にアプローチしていきたい」と大きな夢を描いています。

ちなみに受験ですが、この臨床心理学を学んでいる間に自分のライフスタイルに大きな変化があったため、大学院への受験は数年先になる見込みです。

なので、これからも臨床と勉強の両立を目指しながら、10年後、あるいはそれ以上先になってもいいので、いつかは臨床心理士の資格が取得できればいいなぁ、と今は焦らずのんびり考えています(^-^

ここまでが、大学を卒業してから、現在54歳に至るまでの大まかな流れです。

若い歯科医師へ

30代だった当時の私もそうでしたが、歯科を極めたいと思うほど、どうしても自分の知識や技術の向上にばかり目が向き、患者さんと向き合っているという本来の目的を見失いがちになってしまいます。

特に今はエビデンスが主流になっています。

エビデンスは確かに誰もが一律、同じような良質な医療を受けられるという恩恵が得られます。

しかし、患者さんの「こころ」というものはこのエビデンスにおいてはまだまだ後からついてきており、結果「パソコンを見て患者を診ず」という揶揄される言葉が生まれてしまいました。

エビデンスは確かに誰もが一律、同じような良質な医療を受けられるという恩恵が得られます。

しかし、患者さんの「こころ」というものはこのエビデンスにおいてはまだまだ後からついてきており、結果「パソコンを見て患者を診ず」という揶揄される言葉が生まれてしまいました。

今は医科だけでなく歯科においても、病気を治す「エビデンス優先型の歯科医師」が大半ですが、私は病いを治す(癒やす)「想い優先型の歯科医師」になりたいと思っています。

「頼れる歯医者がいなくて困っている患者さんが、一人でも減ってほしい」──そんな思いを込めて、今回の文章を記しました。

もし今、若い歯科医師の方が最新の技術を追い求めている途中でこの文に触れ、少しでも何かを感じ取ってもらえたら嬉しく思います。